痔ろう(あな痔)とは

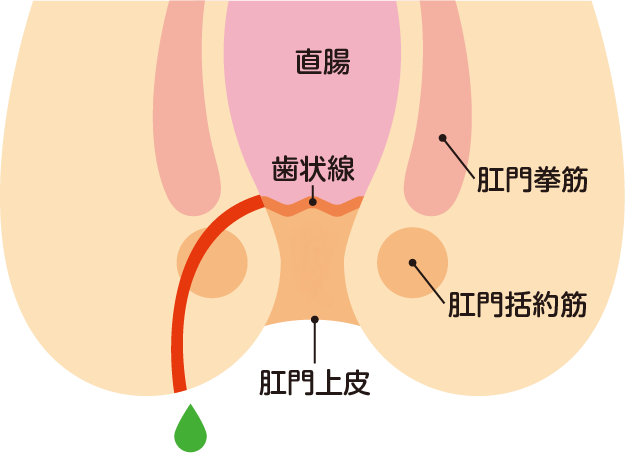

痔ろうは、肛門の内側と皮膚の間にできる「トンネル」のことを指します。

痔ろうは、肛門の内側と皮膚の間にできる「トンネル」のことを指します。

直腸と肛門の境目にある歯状性には、肛門陰窩という小さなくぼみがあり、通常であれば便が入り込むことはありませんが、勢いの強い下痢などが原因で、肛門陰窩に細菌(大腸菌)が侵入することがあります。

免疫力や体力が低下していると、感染を引き起こして化膿して肛門周囲膿瘍を発症します。肛門周囲膿瘍ができると、膿が溜まって出口を求めて外へと続くトンネルを形成します。出口から膿が排出されると、トンネル部分だけが残り、痔ろうを発症します。

主な症状

肛門周囲膿瘍の主な症状

- 38~39度の発熱

- 肛門やお尻の腫れ

- 肛門やお尻にズキズキとした痛み

など

腫れや痛みがひどくなると椅子に座れないこともあります。切開して膿を排出すると症状はすぐに治まります。

痔ろうの主な症状

- 下着に膿が付着する

- トイレットペーパーに膿が付着する

など

トンネルができて膿が外に排出されると、肛門周囲膿瘍による症状は治まります。しかし、肛門周囲膿瘍によって膿が溜まると痛みなどの症状が現れます。

肛門周囲膿瘍は、細菌感染によって腫れやズキズキとした痛み、発熱などの症状が現れます。トンネルができて膿が排出されて痔ろうになると、痛みなどの症状は消失します。症状が治まったからといって放置していると、肛門周囲膿瘍によってトンネルがいくつも作られて複雑に枝分かれすることがあります。痔ろうが複雑化すると範囲も広がり、手術も大掛かりになります。さらに、痔ろうはがんの発症リスクも高くなるので、なるべく早めに手術を行う必要があります。

痔ろうの手術

痔ろうは肛門周囲の組織にトンネル状の穴が形成され、肛門括約筋に損傷を与える可能性があります。肛門括約筋が損傷を受けると、肛門を正しく締め付ける機能が損なわれます。そのため、痔ろうが進行して複雑化する前に手術を行うことが重要になります。

手術では、肛門括約筋の機能をできる限り損なわないように心がけて行います。

当院ではトンネル状の穴の広がりを注意深く観察して、体への負担に配慮しながら最適な手術を提案いたします。手術は入院の必要が無い日帰り手術で対応可能です。入院による手術が必要な複雑痔ろうの場合は、専門医療機関をご紹介しています。

瘻管切開開放術(lay open法)

肛門後方部に浅い単純な痔ろうに適した治療法で、瘻管を切開して縫合せずに放置する手術法です。瘻管切開開放術は、術後の再発率が低く根治性が高いのが特徴です。

括約筋温存術(くりぬき法)

肛門括約筋をできるだけ温存させて、瘻管だけをくりぬく手法です。

瘻管切開開放術+括約筋温存術(くりぬき法)

外側は括約筋温存術を用いて、括約筋部分は瘻管切開開放術で対応する治療法です。二つの手術を組み合わせることで、幅広い痔ろうに対応可能です。

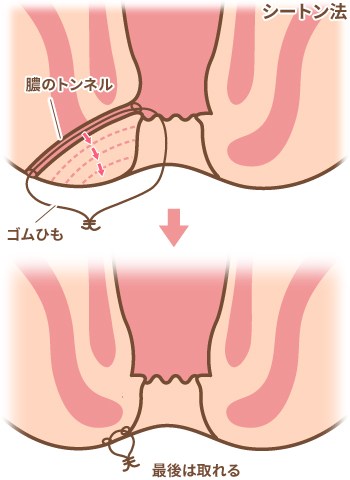

シートン法

瘻管を通じて肛門括約筋に輪ゴムや紐状の医療器具を通し、縛っていく治療法です。ゆっくり縛っていくことで、切開した部分が治癒していきます。肛門括約筋へのダメージを最小限に抑え、日帰り手術と外来治療で治療を行います。通常、数ヶ月で治癒が期待できますが、1~2週間に1度、締め直す必要があり通院が必要です。締め直すときに、多少の痛みや違和感が生じることがあります。

瘻管を通じて肛門括約筋に輪ゴムや紐状の医療器具を通し、縛っていく治療法です。ゆっくり縛っていくことで、切開した部分が治癒していきます。肛門括約筋へのダメージを最小限に抑え、日帰り手術と外来治療で治療を行います。通常、数ヶ月で治癒が期待できますが、1~2週間に1度、締め直す必要があり通院が必要です。締め直すときに、多少の痛みや違和感が生じることがあります。